装飾にはさまざまな手法があり、成形後に行う 「彫り」・「型押し」・「面取り」 象嵌や、「乾燥」と「素焼」または本焼を経て行う「絵付」、 または白土の化粧掛けなど素焼しないで釉薬を施す生掛けなどがある。

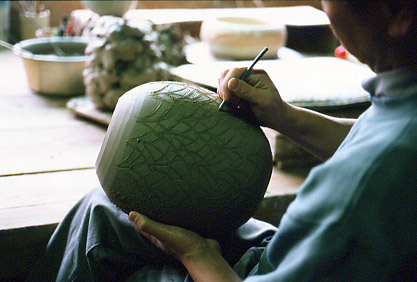

彫り

土が乾ききらないうちに、表面に線描を施してゆく。

施釉し焼成すると、色のある文様となって表れる。

■生掛け

多くは成形後に乾燥・素焼を経て、施釉、本焼となるが、刷毛目や三島で知られる白化粧の場合は、焼く前に施釉する生掛けが一般的。

このあと素焼し、色を施すなどして本焼。

■乾燥

素焼の前には十分乾燥させる

素焼

成形品に強度を与え、釉掛けしやすくするためにいったん素焼を行う。

低めの700~800度で焼く。

下絵付

本焼の前に行う絵付。

渋い青に発色する呉須を使った染付けも下絵付けとして行い透明釉を掛けて本焼きする。

上絵付

本焼きを行った後に絵付けすること。

さまざまな顔料を使用して彩色・絵付し、再度焼く。

金や銀も上絵付の段階で施す。

1.本焼きされたうつわに、細筆で絵付けを施す。

2.文様を縁取るように金彩を施す。